오후 5시가 되기 전에 프랑크푸르트 공항에 도착했다. 유럽에 직행으로 오면 저녁 시간 때 떨어지기 때문에 비교적 무난하다. 하지만 유럽 와서 다시 한 번 갈아타는 일정이면 우리 시간으로 동틀 무렵이 되기 때문에 정신줄을 놓게 된다. 마쓰다6나 프리우스 등이 있긴 하지만 역시 독일의 택시는 E 클래스가 꽉 잡고 있다.

일단 도착했으니 허츠 사무실로 가야 한다. 걸어서 약 10분 정도가 걸리고 표지판이 잘 돼 있어서 찾기는 어렵지 않다. 가는 길에 본 짚 그랜드 체로키.

내가 해외에서 차 빌리기는 허츠로 시작했다. 처음으로 로마에서 알파로메오 줄리에타를 빌렸고 9일 동안 잘 타고 다녔다. 그리고 그 후로 4~5번 정도를 더 이용했다. 인상적인 것은 직원들이 무척 친절하고 차를 돌려줄 때 깐깐하지 않다는 것. 기본 보험이 들어있긴 하지만 뒷 범퍼가 약간 긁힌 정도는 큰 문제없이 넘어간다. 예를 들어 인지도가 없는 소규모 회사의 렌터카를 이용할 경우 약간의 흠집만 나도 비용을 청구하는 경우가 있다. 세계 최대의 렌터카 회사답게 사람도 가장 많다. 올해 6월에 뒤셀도르프에서 차를 빌렸을 때도 허츠 창구에만 사람이 많았다.

원래 우리가 예약한 차종은 벤츠 C 180이었다. 사정을 이야기하면 이렇다. 원래 허츠 코리아가 잡아준 차는 BMW X1이었는데 확인해 보니 그 날에 X1와 BMW 520, 벤츠 C 클래스가 있었다. 그래서 가장 비싼 차로 잡아준 것으로 보인다. 하지만 단언컨대 장거리는 벤츠라는 확신이 있어서 더 비싼 X1와 더 큰 520을 마다하고 C 클래스로 요청해 바꾸게 됐다.

픽업 장소로 오면서 허츠의 직원은 C 180 가솔린과 320d 투어링, CLS 350 CDI 세 대가 있으니 골라잡으라고 했다. 앞의 두 차는 그렇다 쳐도 마지막 CLS 350 CDI는 잘 못 들은 줄 알았다. 하지만 현실은 보다시피 정말 3대. 이런 건 굳이 안 물어봐도 되는 문제다. 당연히 크고 비싼 벤츠.

허츠에는 최신 모델인 재규어 F 타입도 여러 대가 구비돼 있다.

렌터카 회사 중에서는 차종도 가장 많은 편이다. 고급 차종을 빌리려고 한다면 사전에 일찍 예약하는 게 좋다.

친철함이 남다른 마티야스 씨. 재규어를 좋아하는 자동차 마니아이기도 하다. 직접 F 타입의 엔진 소리를 들려주기까지 했다. 아직 뉘르부르크링은 못 가봤다고.

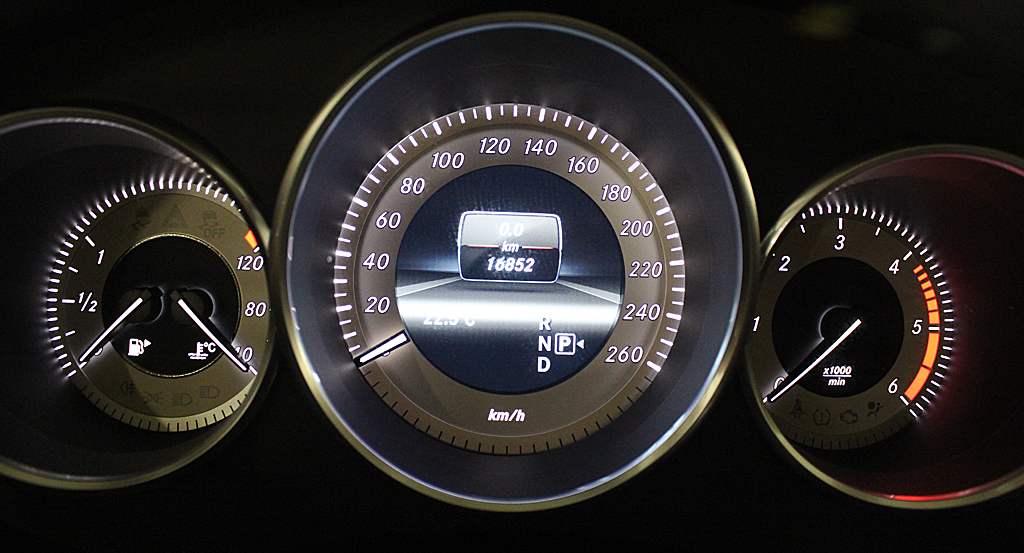

렌터카를 빌리면 출발하기 전에 해야 할 일이 몇 개 있는데, 그 중에 하나가 트립 컴퓨터 리셋과 사진이다. 트립 컴퓨터를 리셋해야 총 주행 거리 또는 연비를 쉽게 파악할 수 있다.

CLS가 통상적인 왜건의 개념보다 짐 공간이 작긴 하지만 가방 3개는 거뜬히 들어가고도 남는다. 하긴 이보다 작은 3시리즈 투어링에도 가방 4개가 꽉 차게 들어갔다. 참고로 CLS 슈팅 브레이크는 E 클래스 왜건보다 트렁크가 작다.

공항에서 출발하자마자 본 모습. 처음에는 도로에 불이 난 줄 알았지만 알고 보니 전방 사고를 알려주는 신호이다. 삼각대보다 훨씬 눈에 잘 띈다고 할까.

먼 길을 가야 하는데 프랑크푸르트에서 운전을 시작하기가 무섭게 사고를 목격했다. 운전은 무조건 안전이 최고다.

유럽은 주로 신호등이 가깝게 붙어 있다. 그래서 정지선을 넘으면 보이지 않는다. 자연스럽게 정지선을 지키게 된다. 그리고 좌회전과 함께 우회전도 조심해야 한다. 우리나라의 우회전은 비보호의 개념인데 유럽에는 신호가 있다. 신호를 받아서 우회전을 한다. 아마 보행자 보호를 위함이 아닌가 싶다. 반면 좌회전은 주로 비보호로 한다.

공항에서 30km 떨어진 민박집에 도착.

이단으로 해야 할 일이 휠을 찍는 것. 휠이 가장 먼저 더러워진다. CLS 350 CDI의 타이어는 P 제로에 편평비는 35이다. 사실 장거리에 썩 좋은 조합이라고는 할 수 없다.

다음 날 오전, 시차로 인해 강제로 조기 기상했다. 프레스데이 전날이기 때문에 오전에는 약간의 시간 여유가 있다.

그래서 차를 살펴 보니 CLS 350 CDI에는 스페어 타이어 대신에 수리 킷이 있다. 요즘에는 무거운 풀 사이즈 스페어 타이어 대신에 수리 킷이 있는 경우가 많다. 쌍용 코란도 C에도 콘티넨탈의 모빌리티 킷이 있다.

오전 중에는 25년 이상의 경력을 자랑하는 박 룸 마스터의 촬영을 감상하기도.

CLS 350 CDI에는 렌터카로서는 드물게 OEM 내비게이션이 있고, 우리는 그것도 모자라 네버로스트를 또 빌렸다. 왜냐하면 유럽에서 5시리즈, DS4 등을 이용해 본 결과 순정 내비게이션의 성능이 네버로스트보다 떨어졌다. 허츠에서 빌릴 수 있는 네버로스트는 크기도 작고 디자인도 별로지만 성능이나 디스플레이가 훨씬 좋다. 네버로스트는 가민과 톰톰이 공급하고 내가 개인적으로 이용했을 때는 한국어가 지원되기도 한다. 이번에 빌린 건 한국어가 되지 않았다.

내비게이션이 두 개나 있지만 구글도 사용해 봤다. 예를 들면 아직 내비게이션 사용에 익숙하지 않은데, 가까운 거리를 갈 때는 위치를 구글로 검색하는 경우가 있다. 이럴 때 다시 내비게이션에 찍기가 귀찮으면 구글로 이용하는 것도 가능하다. 혹시 모르는 분을 위해 얘기를 한다면 구글 어스는 내비게이션으로도 활용할 수 있다. 생각보다 훨씬 정확하다. 일본에서도 내비게이션이 맛이 갔을 때 구글 어스로만 찾아서 간 적도 있다. 물론 핸드폰 화면이 작고 음성 안내가 아주 친절하지는 않다. 유럽의 내비게이션 안내는 우리보다 대체로 말이 짧은데, 구글 내비는 더 짧다. 예를 들어 “300m 앞에서 좌회” 이렇게만 말한다. 어쨌거나 알아들을 수는 있다.

프랑크푸르트 주변의 아우토반은 꼭 국도 느낌이 난다. 잘 알려진 것처럼 아우토반의 운전 매너는 최고 수준이다. 도로 사정은 생각보다는 좋지 않다. 노면 사정만 본다면 스위스의 고속도로가 더 좋은 것 같다.

오후에 딱히 할 일이 없어서 들른 테슬라 매장. 모델 S의 모니터는 현재 시판되고 있는 자동차 중 가장 크다. 예전에는 그냥 아이패드를 박으면 어떨까라고 생각했지만 테슬라가 한 술 더 떳다고나 할까.

여기는 자전거도 신호를 잘 지키고 서유럽이 대체로 비슷하다.

반면 보행자는 신호를 안 지킨다. 빨간불일 때도 차가 없으면 그냥 건넌다. 보행자 신호는 우리가 가장 잘 지키는 것 같다. 이게 과연 좋은 것인지 나쁜 것인지는 생각해볼 필요가 있다. 어쨌거나 차보다는 사람이 우선인 게 당연하고 운전자도 차에서 내리는 순간 보행자가 된다는 것도 명심해야 한다.

모터쇼가 시작되기 전날 밤에는 현대 유럽의 뉴 i10 신차 발표회에 참석했다. 유럽 언론들을 대상으로 한 행사이기 때문에 한국에서 온 사람 중에서는 나만 알고 있었다. 심지어는 한국의 현대 홍보실 직원도 몰랐다. 나는 이전에 들은 게 있어서 알게 됐다.

한국 회사의 행사에 오면 좋은 것 중 하나가 ‘밥’을 주는 것이다. 여기는 럭셔리하게 비빔밥의 고기도 돼지와 소고기를 택일할 수 있다. 비빔밥은 의외로 외국 기자들한테도 인기가 좋았다.

그래서 맛은 어땠냐 하면, 그날 점심에 워낙 짠 독일 음식을 먹어서 맛이 없을 수가 없었다. 소고기는 두툼해서 좋았고 주방장은 그래도 같은 한국 사람이라고 남들은 잘 안주는 계란도 넣어줬다. 밥이 약간만 더 꼬들꼬들 했으면 하는 바람이 있긴 했지만 눈물날 정도로 맛있게 먹었다.

현대 모터가 있는 오펜바흐에서 폭스바겐 그룹 나이트까지는 30km.

하지만 표가 없어서 입장은 못했다. 작년에 보기도 했고 졸립기도 해서 아쉽지는 않았는데, 초청 가수 펫 샵 보이즈를 못 봐서 안타까웠다.

![[모터리언] Motorian](http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2013/05/aMotorianNWT-1-280-80.jpg) [모터리언] Motorian 자동차의 모든것

[모터리언] Motorian 자동차의 모든것