렉서스 NX의 첫인상은 강렬하다. 세상 모든 것을 집어삼킬 듯 쩍 벌린 그릴이 시선을 압도한다. 헤드램프는 위아래로 날카롭게 찢었다. 마치 훈장처럼 온 몸에 칼자국을 드러낸 검투사 같다. 위풍당당한 외모 구석구석에 자신감이 묻어난다. 5년 전만 해도, 궁극의 섬세함을 추구했던 렉서스의 디자인 ‘L-피네스’가 이렇게 바뀔 줄 누구도 상상 못했다.

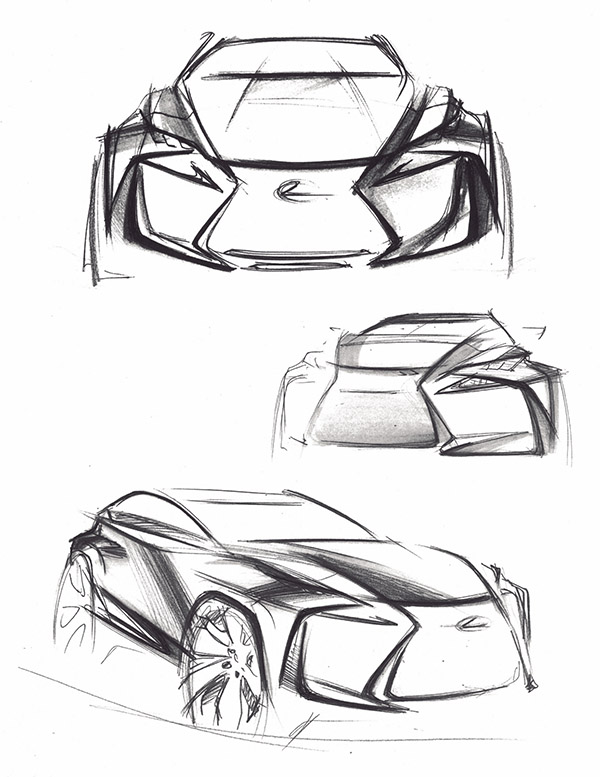

사실 렉서스는 2005년부터 컨셉트카를 통해 꾸준히 암시해 왔다. 훗날 같은 이름, 비슷한 외모의 수퍼카로 나온 LF-A가 시작이었다. 이후 예리한 선과 입체적인 면이 늘기 시작했다. LF-Ch부터는 컨셉트와 양산 디자인의 구분마저 무의미해지기 시작했다. LF-Ch는 CT200h, LG-Gh는 GS, LF-CC는 IS로 LF-LC는 RC로 최소한의 손질만 거쳐 양산했다.

NX 역시 2014년 선보인 LF-NX를 쏙 빼 닮았다. 차체를 거침없이 썰고 과감히 파냈다. 양산차로서는 표면에 라인이 이례적으로 많다. 전반적으로 칼질이 난무하다 보니 그 자체로 모종의 디자인 테마를 이뤘다.

지금의 NX 디자인을 채택할 때까지 사실 3가지의 디자인안이 경합을 벌였다. 렉서스에서는 젊은 여성 디자이너가 고안한 B안을 진행하려고 했다. 그런데 패널 평가에서 “C안이 좋다”는 의견이 나왔다. 렉서스 역시 “C안이 젊은 세대에게 설득력이 있겠다”고 입장을 바꿨지만 양산하기 몹시 까다로운 디자인이라는 점이 걸렸다. 한편, 아키오 사장은 A안이 유러피언 감성이라고 생각했지만 개성 있는 젊은 세대에 어필하기 위해 C안으로 양보했고, 양산에도 힘을 실어 주었다. 그 결과 NX는 지금 모습으로 결정되었다.

“자동차는 사용자의 오감을 일깨워야 합니다. 특히 아름다운 차를 볼 때 느끼는 정서적 유대감이 아주 중요하지요.” 이안 칼럼이나 발터 드 실바의 이야기가 아니다. 세계 1위 자동차 기업인 토요타 총수의 입에서 나온 말이다. 창업자의 손자인 도요다 아키오가 2009년 사장에 취임한 이후 토요타 그룹이 대대적인 변신에 여념 없다. 렉서스 역시 마찬가지다.

토요타 그룹은 조직을 대대적으로 개편했다. 4개 사업부문 중 하나로 렉서스 인터내셔널을 설립했다. 렉서스 브랜드의 두뇌다. 목적은 명확하다. 브랜드 이미지 강화다. 과거의 렉서스가 차에 반한 고객이 브랜드를 알게 된 경우였다면, 이제는 브랜드가 좋아 차에 관심 갖게 되기를 원한다. 그래서 렉서스가 선택한 브랜드 이미지 강화의 수단이 바로 디자인이다.

현재 렉서스 디자인 총괄은 도쿠오 후쿠이치다. 그는 51년생이다. 1974년 일본 타마 예술대학교를 졸업하고 바로 도요타에 입사했다. 그리고 프랑스 니스의 도요타 유럽 디자인센터장을 역임한 뒤 2008년 토요타의 자회사 칸토 오토웍스(현 동일본 자동차) 사장으로 취임했다. 전형적인 정년퇴직 코스였다.

그런데 그가 2011년 현직으로 돌아왔다. 그것도 700명 넘는 디자이너들을 지휘할 토요타 그룹의 디자인 총책으로. 아키오 사장이 그에게 내린 주문은 명료했다. “간결하고 ‘쿨(Cool)’하게 디자인해주세요.” 후쿠이치는 “사장이 말한 ‘쿨’한 디자인은 차별성과 개성을 뜻한다”고 설명한다. 방향을 잡았고 권한도 쥐었다. 렉서스 디자인 개혁이 시작되었다.

예컨대 ‘스핀들 그릴’로 콧잔등을 화끈하게 찢었다. 범퍼엔 아가미처럼 칼집을 저몄다. 렉서스의 새 디자인은 찬반양론의 불씨를 당겼다. 하지만 그는 눈 하나 꿈쩍 않는다. “100명이 그럭저럭 만족할 디자인 대신 한 사람이라도 열광할 디자인을 추구하겠다”고 말한다. 심지어 “지금 디자인으로 놀라선 곤란하다. 앞으론 더 과격해질 것”이라고 으름장 놓는다.

NX의 디자인은 다양한 면과 선을 품었다. 렉서스 디자인팀은 “앞부분을 빚는데 특히 어려움이 많았다”고 털어놨다. 까다로운 법규를 만족시키면서 NX 특유의 표정을 담아야 했기 때문이다. 가령 조명장치와 관련해 방향지시등이 반대편 45도 사선에서 봤을 때 보여야 한다는 법규가 있다. L자 모양으로 심은 방향지시등이 바로 이 숙제를 풀기 위한 묘안이었다.

또한, 뒷바퀴 주변 철판은 바람 빵빵하게 채워 넣은 것처럼 부풀려 디자인했다. 역동적인 느낌을 강조하기 위해서다. 그런데 프레스하기 까다로웠다. 그래서 뒷문 안쪽과 맞닿은 철판을 만두피처럼 접어 볼륨감을 살렸다. NX의 디자인은 디자이너의 열정만으론 태어날 수 없었다. 참신한 아이디어를 대폭 수용한 젊은 엔지니어들 덕분에 세상 빛을 볼 수 있었다.

한편 인테리어 디자인은 외관과 일관된 흐름을 가지도록 디자인했다. 차에 타는 순간 ‘프리미엄 어번 스포츠 기어(Premium Urban Sports Gear)’ 특유의 역동적 분위기를 느낄 수 있다. 렉서스 LFA와 IS의 맥을 잇는 스포티한 감각이 물씬하다. 특히 고성능 머신을 연상시키는 골격 구조가 시선을 사로잡는다.

NX의 대시보드는 높고 반듯한 수평선을 그리며 앞유리 밑을 가로 지른다. 그 결과 실제보다 시트 포지션을 낮춘 효과를 낸다. 바닥에 최대한 가까이 붙어 앉는 스포츠카 실내의 폐쇄적 느낌을 구현하기 위한 묘안이다. 또한, 몸이 닿는 곳은 가죽, 골격이 드러난 부분은 금속을 쓰는 등 서로 다른 소재를 과감하고 정교하게 짝지었다.

가죽도 결코 평범한 방식으로 씌우지 않았다. 가령 부위별로 가죽의 질감에 차별을 뒀다. 눈으로 보거나 만져봤을 때 중후하고 단단한 느낌을 주는 가죽과, 부드러운 질감의 가죽을 섞어 썼다. 나아가 서로 다른 질감의 가죽이 가장 돋보일 수 있는 단면 형상을 추구했다.

소재와 품질에 대한 렉서스의 집착은 병적이다.센터페시아 테두리에 두른 금속 띠가 대표적인 사례다. 위에서 밑까지 이음새 없는 하나의 금속 부품을 썼다. 위아래 따로 만들어 붙이는 방식보다 원가가 훨씬 비싸고 제작 및 조립품질 관리가 한층 까다롭다. 하지만 렉서스는 타협하지 않았다. ‘진정한 프리미엄 자동차는 디테일까지 완벽해야 한다’는 믿음 때문이다.

이 같은 고집은 눈에 잘 띄지 않는 부품까지 예외 없이 녹아 들었다. 금속 부품을 자세히 살펴보면 고개를 끄덕이게 된다. 금속 띠는 덩어리에서 바로 깎아낸 듯한 질감을 추구했다. 계기판 미터기와 센터페시아 아날로그 시계의 테두리도 마찬가지다. 물비늘처럼 섬세한 장식을 촘촘히 새겨 ‘바라보는 것만으로도 느낄 수 있는 촉감’을 완성했다.

원목 패널도 특별하다. ‘시마모쿠’라고 부른다. ‘줄무늬 나무’란 뜻의 일본어다. 늠름한 원목이 무늬목으로 거듭나기까지 38일 동안 총 67단계의 과정을 거친다. 이 과정엔 1924년 창업한 일본의 무늬목 전문 업체 ‘호쿠산’, ‘파나소닉 에코 솔루션 인테리어 빌딩 프로덕츠’, ‘레드닷 디자인 어워드’를 거머쥔 가구회사 ‘텐도 목공’ 등 세 개의 업체가 참여했다.

실내 디자인도 독창적이다. 특히 역동적으로 튀어나온 센터페시아가 인상적인데, 동급 어떤 경쟁 모델과도 닮지 않았다. 시각적으로 강렬한 느낌을 주는 동시에 각종 스위치가 가까워 운전하며 조작하기도 좋다.

스티어링 휠(운전대)은 렉서스의 수퍼카 LFA에서 영감을 얻어 디자인했다. 림엔 가죽을 팽팽히 당겨 씌웠고, 아래쪽 스포크는 금속으로 만들어 스포티하면서도 고급스럽다. 스티어링 휠의 좌우 스포크는 두툼하게 빚었다. 각종 스위치를 심기 위해서다. 이곳엔 오디오 음량과 선국, 핸즈프리 전화 통화, 음성인식, 정보창 메뉴 등 운전하며 자주 쓰는 기능을 모았다.

NX의 실내엔 여성의 섬세한 아이디어도 담았다. 콘솔박스 뚜껑 안쪽의 손거울이 대표적이다. 운전 중 핸드백 속에 있는 손거울을 꺼내기가 거추장스러워했던 경험에서 비롯된 아이템이다. 손거울 뚜껑을 열면 수납함이 있는데, 스포츠 선글라스를 넣기 딱 좋다. 뚜껑을 열어 선글라스를 꺼내 쓴 뒤, 거울로 확인하고 닫는 일련의 과정까지 염두에 두고 디자인한 사례다.

![[모터리언] Motorian](http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2013/05/aMotorianNWT-1-280-80.jpg) [모터리언] Motorian 자동차의 모든것

[모터리언] Motorian 자동차의 모든것