아메리칸 럭셔리 브랜드의 양대 산맥 중 하나인 링컨이 선보인 컴팩트 SUV MKC는 신선한 디자인과 여유 있는 실내, 알차게 모아 담은 다양한 편의 장비, 그리고 2리터 엔진으로 즐기는 강력한 성능이 돋보이는 신세대 아메리칸 아이돌이다. 하지만 미국적인 디자인의 투박함과 정교하게 다듬지 못한 약간 어설픈 편의장비 등 아쉬운 부분도 조금씩 갖고 있다. 가격도 딱 자기 포지션에 맞는 수준으로 책정돼 있어서 색깔이 없는 모델로 치부되기 쉬워 보인다.

작년 9월 출시된 컴팩트 SUV 링컨 MKC를 좀 늦게 만났다. 하지만 여전히 신선한 느낌이 드는 것은 거리에서 쉽게 보지 못했기 때문일까?

MKS와 MKX에서 시작된 대형 윙 그릴이 MKZ를 거쳐 MKC로 이어지면서 한결 정돈된 모습이다. 링컨의 디자인 아이덴티티로 자리잡아가고 있다는 점도 환영할 만하다. 하지만 거대한 날개의 이미지가 여전히 부담스럽긴 하다.

첫 눈에 차체 크기를 가늠해 보면서 아우디 Q5가 떠올랐다. MKC의 차체 크기는 4,550×1,865×1,640mm에 휠베이스가 2,690mm이고, 아우디 Q5는 차체 크기 4,629×1,898×1,655mm에 휠베이스가 2,807mm다. 폭과 높이는 비슷하고 길이는 Q5보다 79mm 짧은데, 휠베이스는 117mm나 더 짧다. Q5보다 살짝 작은 크기라고 봐야 하겠다.

Q5의 경쟁모델인 BMW X3는 4,648×1,881×1,675mm에 휠베이스 2,810mm, 메르세데스-벤츠 GLK는 4,535×1,840×1,670mm에 휠베이스 2,755mm다. GLK가 그나마 MKC와 가깝다. 휠베이스로 따지면 더 아랫급인 X1의 2,760mm, GLA의 2,700mm보다 짧다. 반면 국산 SUV와 비교하면 싼타페의 휠베이스 2,700mm와 비슷하지만 차체 크기는 4,690×1,880×1,680mm에 비해 길이가 많이 짧다. 후륜구동을 베이스로 한 모델과 전륜구동을 베이스로 한 모델의 차이라고 볼 수 있겠다.

옆모습에서는 미국차 느낌보다는 독일차의 단단함이 더 많이 묻어난다. 트렁크 열리는 선이 옆면을 따라 구불구불 내려오는 것도 재미있다. 앞모습에서 넓고 두껍게 자리잡았던 라디에이터 그릴과는 달리 뒷모습에서는 가늘고 긴 리어 램프가 매력적으로 시선을 잡아 끈다. 아무래도 앞모습보다는 뒷모습이 더 마음에 드는 것을 보면 거대한 윙그릴이 여전히 어색한가 보다.

인테리어도 오랫동안 봐 왔던 미국차의 그것과는 확실히 다른 세련됨이 시선을 끌지만 군데군데 투박함이 조금씩 묻어 있다.

대표적으로 비스듬히 기울어진 센터페시아는 옆에서 보면 상당히 매력적인데 정면에서 보면 마치 SF영화에 나오는 캐릭터의 얼굴을 닮은 듯 어색해 보인다. 버튼과 다이얼의 디테일은 괜찮은데 전체를 감싸고 있는 형태가 그 어색함의 주범이다.

모니터는 터치스크린이 지원돼서 편리한데, 인터페이스는 적응하는데 시간이 좀 필요하다. 특히 네비게이션과 일반 메뉴간의 전환은 스티어링 휠의 조작 버튼을 길게 눌러서 전환해야 한다. 스티어링 휠 오른쪽 메뉴 조작 버튼 위에 작은 글씨로 안내문구가 적혀 있는 스티커가 붙어 있다. 궁여지책으로 보인다.

최근 링컨 모델들에서 가장 주목을 받는 부분이 기어 변환용 버튼들이다. 센터페시아 좌측에 세로로 큼지막하게 P, R, N, D, S 버튼이 자리하고 있고, 그 아래 시동 버튼이 위치한다. 이제는 익숙해지고 있지만 잘 모르는 이들은 분명 기어를 어떻게 조작하는 지 한 참 헤맬 것이다. 그냥 버튼을 한 번 눌러서 주행하는 것은 편리하긴 한데, 버튼을 누르기 위해서 몸을 앞으로 기울여야 하는 점은 불편하다. 특히 D와 R을 번갈아 눌러야 하는 주차 상황에서는 더 많이 불편하다. 전자식인 것은 좋지만 이런 인터페이스는 그다지 추천할 만하지 않다.

스티어링 휠은 디자인이 마음에 든다. 열선이 내장돼 있고, 시프트 패들도 적용돼 있다. 메뉴 버튼으로는 계기판과 센터페시아 모니터의 메뉴들을 조작할 수 있다. 텔레스코픽으로 길이를 조절할 수 있지만 가장 길게 설정을 해도 내 기준으로는 좀 멀다.

좌측 하단에는 어댑티브 크루즈 컨트롤 조작 버튼들이 자리하고 있다. MKC도 다른 포드와 링컨 모델들처럼 어댑티브 크루즈 컨트롤이 최신 버전이 아니고 초기 버전이다. 앞차와 거리를 유지하며 달리다가 앞차의 속도가 30km/h 정도 이하로 떨어지면 기능이 해제되면서 그 때부터는 사람이 직접 브레이크를 밟아서 차를 정지시켜야 한다. 차들이 많지 않은 고속도로를 주행할 때는 이 정도만 하더라도 무척 편리하다. 그래도 이 기능이 포드 포커스나 토러스에 장착돼 있을 때는 만족도가 높았는데, 링컨에도 최신 버전이 아닌 이 버전 그대로 적용되고 있다는 점은 좀 아쉽게 다가온다.

계기판은 포드와 링컨에서 봐 오던 디자인과 비슷한데 너무 꾸밈이 없고 단순한 스타일이어서 시선을 잡아 끌지 못한다. 주행 중에 아무래도 계기판을 자주 보게 되는데 볼 때마다 세련된 모습에 입가에 미소를 짓게 하는 매력이 있어야 하는데 너무 기본에만 충실하다. 계기판 가운데 모니터를 통해서는 다양한 설정과 정보가 제공된다. TCS를 끌 때도 외부에 별도의 버튼이 존재하지 않고 계기판에서 메뉴로 들어가야 끌 수 있다.

시트는 디자인도 좋고 가죽의 질감도 좋다. 다만 너무 검고 번들거리는 점이 조금 부담스럽긴 하다. 시트에는 냉방기능이 적용돼 있다. 시트의 냉방과 히팅은 센터페시아 하단의 버튼과 모니터에서 조작이 가능한데, 스티어링 휠의 히팅은 모니터에서만 조작하게 돼 있다. 그러고 보면 포드와 링컨 모델들이 편의 장비는 상당히 충실한 편이다.

실내 공간은 전체적으로 넉넉해 2열도 크게 부족하지 않다. 2열 시트는 등받이 각도 조절이 된다. 트렁크는 공간이 반듯하고, 트렁크 도어가 크게 열려 짐을 싣고 내리기 편리하다.

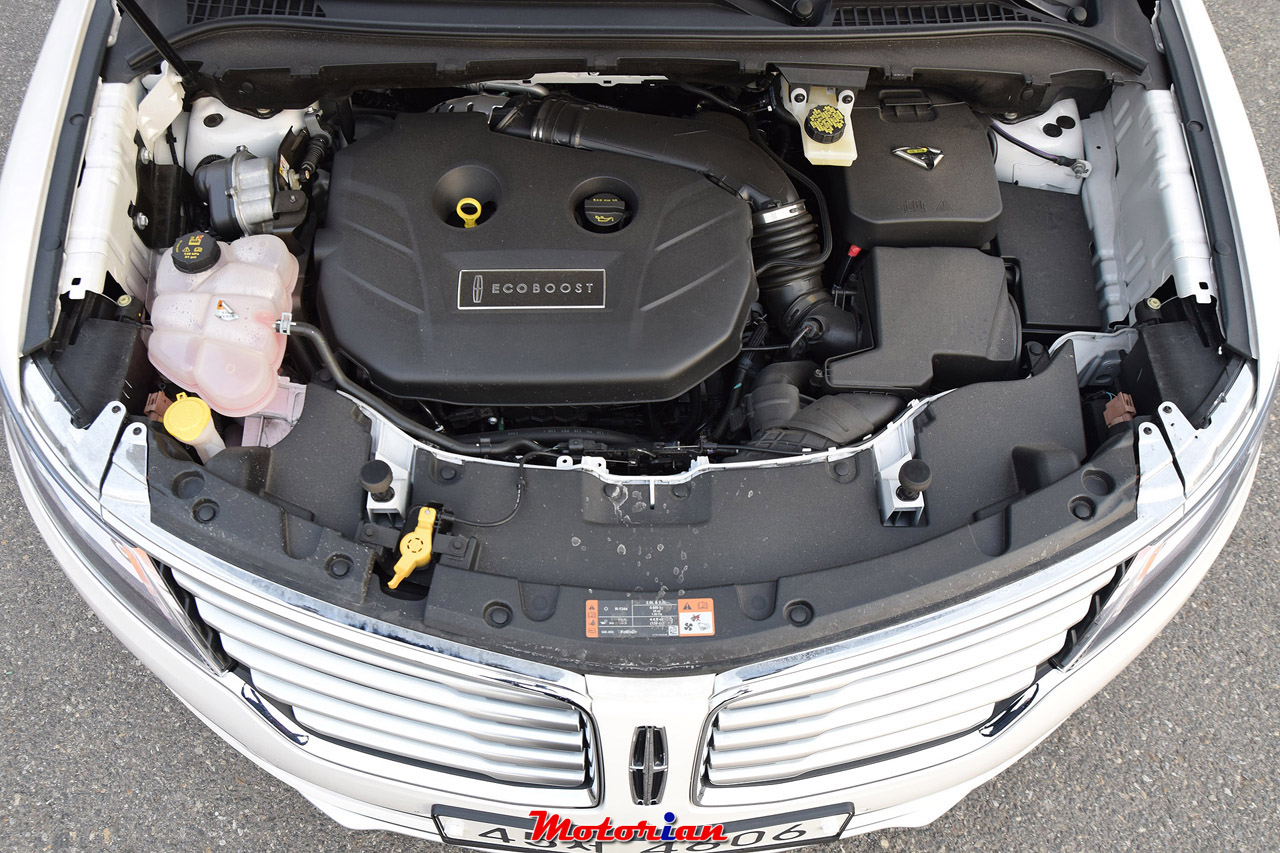

링컨 MKC에는 포드가 자랑하는 에코부스트 2.0 가솔린 직분사 터보 엔진이 얹혔다. 최고출력 243마력/5,500rpm, 최대토크 37.3kg•m/3,000rpm를 내고, 자동 6단 변속기와 어울린다. 진정한 다운사이징의 모범사례라 할 만하다. 차체 크기를 고려하면 2.0 엔진이 너무 약하지 않을까 하는 생각을 갖게 되는 것이 당연한데, 실제로는 힘이 남아 돈다고 해야 할 정도로 강력한 성능을 발휘한다.

최고속도나 0~100km/h 가속 시간 등의 제원을 밝히고 있지 않아 정확히 알 수는 없지만 분명 가속이 무척 경쾌한 것은 사실이다. 특히 가솔린 엔진의 매끈한 사운드와 어울려 시원시원하게 뻗어 나간다. 고속에서도 쉽게 지치지 않는 근성이 돋보인다. 그러고 보면 이 점이 MKC의 최대 장점이라 할 수 있겠다. 낮은 배기량의 엔진으로 넉넉함을 넘어 강력한 수준의 달리기를 즐길 수 있다는 것.

서스펜션은 비교적 부드럽게 세팅돼 있다. 하지만 과거 미국 SUV 수준은 분명 아니다. 상당한 안정감을 제공하면서 안락함을 잘 유지하고 있다고 봐야 한다. 그래서 평소 부드럽게 주행할 경우 전반적으로 여유 있는 주행이 돋보인다. 힘도 넉넉하고 승차감도 안락하고……

주행 중 차가 정차하면 시동이 자동으로 꺼지는 오토 스타트/스톱이 적용돼 있다. 오토 홀드는 없다.

레인 키핑 시스템은 차가 차선을 넘어가려고 할 때 경고만 주는 수준이 아니라 차 스스로 스티어링 휠을 돌려서 차선을 넘어가지 않도록 해 준다. 아차 하는 순간에 일어날 수 있는 사고를 예방하는데 크게 도움이 될 것이다. 물론 방향 지시등을 켜고 차선을 넘어갈 때는 그냥 아무일 없이 자연스럽게 넘어갈 수 있다. 그리고 경고와 함께 차선을 넘어가지 않도록 스티어링 휠이 움직일 때 운전자가 경고를 무시하고 스티어링 휠을 돌리면 약간의 저항이 느껴지긴 하지만 운전자가 원하는 대로 차선을 넘어갈 수 있다. 그런데 매번 방향지시등을 켜지 않고 차선을 넘나들면 그 때마다 스티어링 휠에 상당히 큰 진동과 함께 저항이 걸리면서 꽤 당황스러운 상황에 처하게 된다.

링컨 MKC는 분명한 장점들이 있다. 강력한 성능을 내는 2리터 가솔린 엔진은 분명 매력적이다. 하지만 연비는 9km/L로 5등급이다. 편이 장비가 동급 수입차들 중 다양하게 잘 갖춰진 편이기도 하다. 그런데 하나하나 따져보면 아주 짜임새 있는 구성은 아니라는 생각도 든다. 딱히 나쁘지도 않지만 그렇다고 아주 마음에 드는 것도 아닌, 마음을 정하기 어려운 모델이 MKC다. 어쨌든 여러 모로 참 편안하고 여유 있는 인상을 남겨 준 SUV였다.

![[모터리언] Motorian](http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2013/05/aMotorianNWT-1-280-80.jpg) [모터리언] Motorian 자동차의 모든것

[모터리언] Motorian 자동차의 모든것