이제 수입 승용차를 이야기하면서 디젤을 빼놓으면 섭섭하다. 수입차의 시장 점유율이 15%에 육박했던 지난 해, 수입차 중 무려 68%가 디젤 엔진을 얹었다. 수입차, 특히 독일차의 이러한 디젤 공세는 시장의 판도를 바꿔놓았고, 승용 디젤에 인색했던 국산차들도 앞다퉈 디젤 시장에 뛰어들기 시작했다.

생각컨대 독일 브랜드들은 세그먼트를 불문하고 강력한 디젤 라인업을 구축하고 있다. 소형 해치백인 폭스바겐 폴로부터 시작해서 C 세그먼트 베스트셀러 해치백인 폭스바겐 골프, 미드사이즈 세단인 BMW 320d와 국민 수입차가 된 BMW 520d 등이 있다. 초대형 럭셔리 세단으로 가면 아우디는 동급 유일의 V8 TDI 엔진을 탑재한 A8 60TDI를 보유하고 있다. SUV 시장은 지난 해 베스트셀링 모델이었던 폭스바겐 티구안은 물론 미드사이즈, 풀사이즈 라인업까지 디젤 모델이 즐비하다. 거기에 요즘은 4도어 쿠페, 쿠페형 SUV 등 가지치기 모델까지 등장하며 전 세그먼트를 디젤 엔진으로 빡빡하게 채우고 있다.

그 중에서도 컴팩트 세단 시장에서 경쟁자들을 압도적으로 물리치고 독보적인 점유율을 차지하고 있는 것이 바로 폭스바겐 제타이다. 지난 해 제타는 1~10월까지 총 3,293대가 판매되어 수입 컴팩트 세단 시장에서 무려 65.5%의 점유율을 기록했다. 물론 마땅한 동급 경쟁상대가 없기는 하지만, 그럼에도 불구하고 세그먼트에서 과반의 점유율을 단일 모델이 차지했다는 것은 분명 그 만한 상품성이 있다는 증거이다.

작년 12월, 제타는 3년 만에 옷을 갈아입었다. 수수한 디자인 여기저기에 포인트를 주고 엔진 라인업을 손봤다. 3일간 시승해 본 제타는 결론부터 말하자면 이전보다 확실히 나아졌다. 하지만 몇 가지 아쉬운 기분을 감출 수 없다. 글로벌 베스트 셀러 컴팩트 세단, 제타에 대한 이야기를 풀어보고자 한다.

익스테리어는 큰 틀의 레이아웃은 그대로 이지만, 바뀌지 않은 듯 소소한 디테일 업이 돋보인다. 헤드램프는 LED 주간주행등과 바이제논 타입이 적용되었다. 리어램프 역시 면발광이 조합된 LED 타입으로 바뀌었다. 새 디자인 같지만, 사실은 이미 둘 다 2014년형에 적용된 바 있다. 오히려 변화가 잘 눈에 띄지 않는 범퍼와 라디에이터 그릴이 인상을 더 단정하고 깔끔하게 바꿔주었다고 보는 것이 맞겠다.

새로운 라디에이터 그릴은 가로방향 필러가 2개에서 3개로 바뀌었고, 범퍼 하단이 한결 와이드한 스타일이 되었다. 앞서 유럽에서 모델체인지된 신형 파사트와도 상통하는 디자인이다.

6세대 제타로 넘어오면서 골프와 선을 그은 비례는 여전하다. 예전 제타는 골프 해치백을 억지로 늘여놓은 감이 없지 않았는데, 이제는 온전한 세단의 비례를 갖게 되었다. 독립된 세그먼트로써 확고히 자리매김했다고 볼 수 있는 것은 이런 차별화 덕이다.

인테리어의 변화는 더 눈에 띄지 않는다. 한 눈에 보이는 것은 스티어링 휠과 계기판의 형태가 변경된 것. 이전보다 고급스러워 보이는 새 스티어링 휠은 7세대 골프의 것을 이식해온 것이다. 버튼이 좀 더 직관적으로 늘어나고 크롬과 피아노 블랙 디자인이 적용되었다.

센터페시아의 넓은 액정과 조작감이 나쁘지 않은 버튼류는 전형적인 폭스바겐이다. 기본적으로 요즘 차에 있는 기능은 모두 실속있게 챙겼다. 한 가지 마음에 들지 않는 점은 블루투스 스트리밍 시 제목을 확인할 수 없다는 것. 블루투스 스트리밍은 미디어 소스가 아닌 블루투스 항목에서 별도로 조작하게 되어 있어 처음 작동할 때도 한참을 헤맸다.

넓은 공간은 제타의 실내에서 가장 마음에 드는 부분이다. 앞좌석 레그룸을 넉넉히 확보해도 뒷좌석에 성인 남성이 앉기에 부족함이 없다. 실내 공간은 어지간한 중형 세단과 비교해도 손색이 없겠다. 트렁크 역시 무려 510리터의 용량을 자랑하는데, 폴딩 없이 이 정도 트렁크 용량을 가진 차는 대형 세단 중에서도 드물다. 여행을 떠나든 캠핑을 떠나든 부담이 없다.

화질 좋은 후방 카메라의 적용이나 손이 닿는 부분들의 재질감이 좋아진 것은 소위 말하는 밸류 포 머니(Value for money)가 대폭 나아진 느낌을 준다. 하지만 평소에 손이 가지 않는 부위들-이를테면 센터페시아 하단이나 도어트림 등이 연질 플라스틱조차 적용되지 않고 일반 플라스틱으로 처리되어 차의 품격을 떨어뜨린다. 그리 높은 차급은 아니지만 저렴한 마감품질에 대한 아쉬움이 쉽게 가시지 않는다.

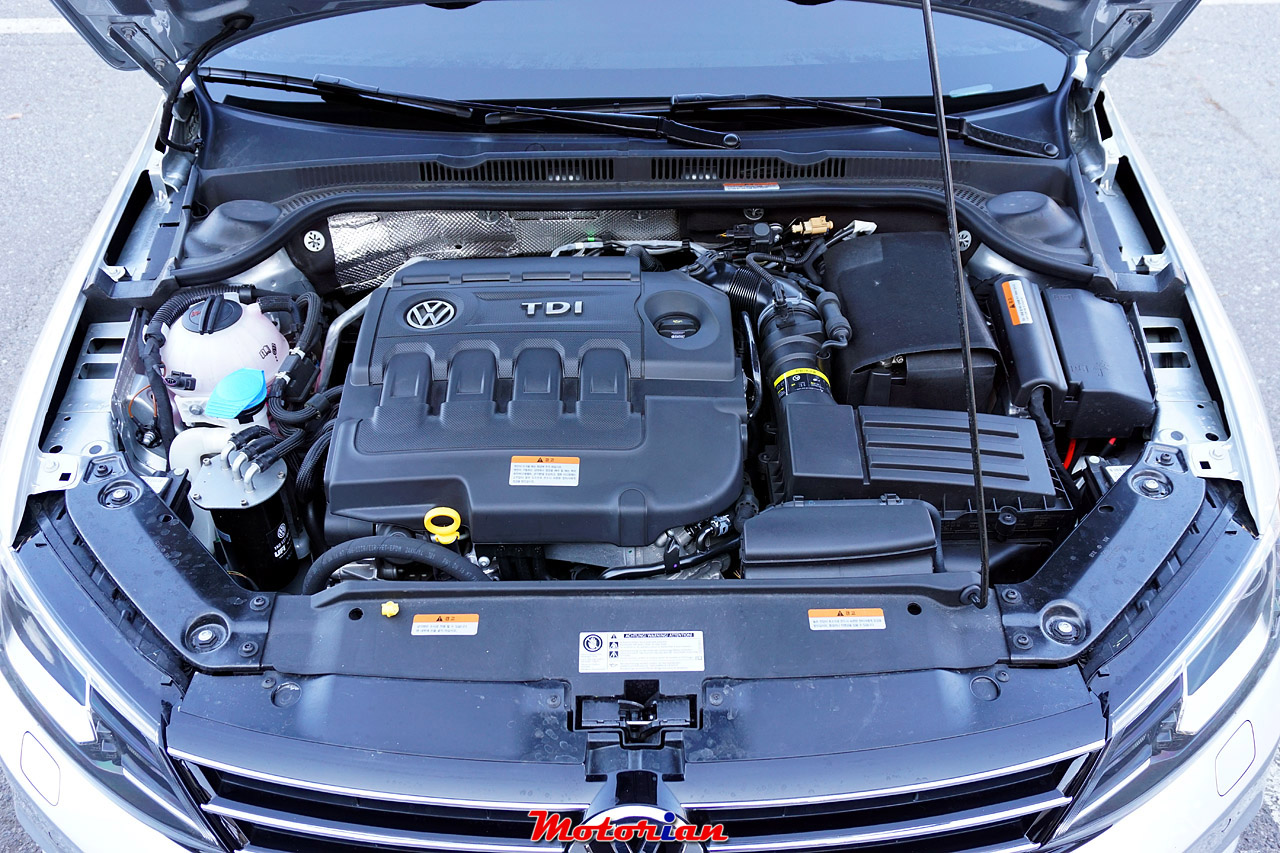

디자인보다 더 큰 변화를 겪은 것은 파워트레인이다. 기존에는 1.6 TDI 블루모션과 2.0 TDI의 두 종류로 나뉘던 엔진 라인업이 이제는 두 종류의 2.0 TDI로 바뀌었다. 새 엔진의 성능은 향상되었지만 공인연비는 소폭 하락했다. 시승차는 이 중 상위 모델인 2.0 TDI 블루모션 프리미엄. 2.0 TDI 블루모션 프리미엄은 2.0L 직렬 4기통 TDI 엔진을 탑재하여 최고출력 150마력, 최대토크 34.7kg.m의 성능을 낸다. 공인연비는 0.5km/L 하락한 15.5km/L이지만 최고속도와 0-100km/h 가속은 개선되었다.

엔진의 질감은 제법 묵직한 편이다. 최근에는 2리터급 디젤엔진의 출력이 상향평준화되고 있어 배기량에 비해서 가속력이 폭발적이지는 않다. 하지만 35kg.m에 육박하는 넉넉한 토크 덕에 시내에서 전혀 스트레스를 느낄 수 없다. DSG 변속기의 직결감은 우수하지만 가다 서다를 반복하는 시내에서는 연비를 위해 지나치게 낮은 회전수를 유지하려는 로직으로 인해 진동과 울컥임이 거슬릴 때도 있다.

서스펜션은 전형적인 독일차 답게 단단한 편이고 스티어링 휠은 처음 돌렸을 때 깜짝 놀랄 정도로 묵직하다. 특히 좁은 주차장에서 스티어링 휠을 풀 투 풀로 여러 번 감기를 반복하면 남성 운전자에게도 부담이 될 정도였다. 제타 차급의 특성 상 여성 운전자 수요도 적지 않을텐데, 딱딱한 서스펜션과 저속에서도 가벼워지지 않는 스티어링 휠은 시내주행에서 꽤 스트레스가 될 수도 있겠다.

하지만 시내주행에서의 불편함은 고속주행에서의 발군의 안정성으로 보답받는다. 100km/h에 이르러도 풍절음은 극도로 제한되고 출력에는 여전히 여유가 있다. 7단 DSG 변속기는 회전수를 낮게 유지해주고, 서스펜션은 고속에서 요철을 넘을 때도 자세를 놓치지 않는다. 무엇보다 무거운 스티어링 휠이 고속주행 중 안정감을 극대화해준다. 최근 적잖은 독일차들이 편안함을 위해 주행안정성을 다소 희생하는 분위기 속에서 폭스바겐의 고집은 꽤 기특하게 느껴지기도 한다.

무엇보다 압권은 연비다. 시내에서도 정차 시마다 시동을 꺼주기 때문에 연비를 딱히 고려하지 않고 주행해도 공인 도심연비(13.8km/L)와 1km/L 이내의 오차가 생길 뿐이다. 항속주행에서는 공인 고속연비(18.1km/L)를 훨씬 상회하는데, 60~80km/h 정도의 속도 영역으로 시내 간선도로를 막힘없이 주행할 때는 평균연비가 무려 27km/L를 기록하기도 했다. 가, 감속을 자주 하는 스포티한 고속주행에서도 평균연비는 11km/L 이하로 떨어지지 않았다. 이 정도 연비라면 디젤의 진동이나 무거운 스티어링 휠을 감내할 만 하지 않겠는가?

폭스바겐 제타는 분명한 매력이 있는 차다. 독일차다운 묵직함을 잃지 않으면서도 놀라운 효율과 우수한 공간활용도를 모두 챙겼다. 컴팩트한 사이즈임에도 패밀리카로 사용되기에 전혀 손색이 없다. 과연 국내시장은 물론 글로벌 시장에서도 사랑받는 컴팩트 세단에는 그 만한 인기 비결이 있는 셈이다. 내장재 품질이나 일상주행에서의 불편함과 같은 옥에 티만 조금 더 손본다면 완성도 면에서 경쟁자를 찾기 힘들 것이다.

가격은 이전 모델에 비해 110~160만 원 가량 인상된 3,150~3,650만 원이다. 물론 제타의 가치는 뛰어나지만, 가격에 대해서는 쓴 소리를 면하기 힘들다. 상품성 개선이라는 명분을 제하더라도 올해 초 개별소비세 인하에도 불구하고 폭스바겐 차량들은 가격이 올랐다. 제타는 지난 해 말 출시되었지만 타사에서 12월 신차에 개소세 인하분을 미리 적용한 사례가 있다. 이미 2년 째 가격을 인상하고 있는 폭스바겐의 방침에 대해서 소비자들의 불만이 적지 않은 것이 사실이다.

같은 가격대면 일본 미드사이즈 세단, 국산 준대형 세단은 물론 요즘 높은 인기를 구가하는 컴팩트 SUV에서도 선택지가 많다. 뛰어난 연비와 주행감각만으로 이들 경쟁자를 제치고 선택받기에는 뭔가 아쉬운 부분이 있다. 동 가격대의 쟁쟁한 후보들 대신 제타를 선택해야 하는 명백한 이유, 확실한 한 방이 필요하지 않을까. 제타를 시승하면서 쉽게 결론을 내리지 못한 유일한 물음이었다.

![[모터리언] Motorian](http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2013/05/aMotorianNWT-1-280-80.jpg) [모터리언] Motorian 자동차의 모든것

[모터리언] Motorian 자동차의 모든것