가장 좋은 포르쉐는 가장 최근에 탄생한 포르쉐이지만, 포르쉐를 사랑하는 이들이 개인적으로 좋아하는 포르쉐는 포르쉐 역사 속의 거의 전 모델에 걸쳐 있다. 1세대 911인 901부터, 930, 964, 993, 996, 997, 991까지의 911을 비롯해, 박스터는 박스터 대로, 카이엔은 카이엔 대로, 또 파나메라는 파나메라 대로. 오히려 우리나라도 자동차 문화가 발전하면서 옛날의 포르쉐를 더 사랑하는 이들이 많아지고 있다.

그렇다면 포르쉐 최초의 모델 356은 어떨까? 국내에서 제대로 된 356을 만나 볼 수 없어서 그렇지 수 많은 이들이 356을 사랑하고 있을 것이다. 기자 또한 그렇다.

포르쉐 356은 그야말로 포르쉐라는 이름을 단 첫 차다. 1948년에 페르디난트 포르쉐 박사의 아들 페리 포르쉐에 의해 356-1이 만들어졌고, 이후 비틀의 설계와 부품을 활용한 양산형 356이 만들어졌다. 비틀을 기본으로 했다고 하지만 비틀과는 차원이 고성능의 스포츠카로 큰 인기를 얻게 되었다.

356은 1963년에 등장한 911에 자리를 내 주면서 1967년에 단종이 되기까지 7만 6천대 이상이 만들어졌고, 포르쉐라는 스포츠카 브랜드의 입지를 확실하게 다지는 모델이 되었다. 356은 단종되기까지 크게 3번 변화를 거쳤는데, 1955년에 356A, 1959년에 356B, 1963년에 356C로 변화했다. 그리고 쿠페와 로드스터 뿐 아니라, 스피드스터도 생산되었고, 엔진과 성능에 따라 카레라, SC, 수퍼 90 등의 가지치기 모델들도 만들어졌다. 356 모델 중 오늘날 가장 희소성이 높고 큰 인기를 얻고 있는 모델은 356 카레라 스피드스터라고 한다.

그런데 최근 356C 쿠페 한 대가 한국을 잠깐 다녀갔다. 자동차 문화가 점차 성숙해 지고 있는 한국 시장에 앞으로 클래식카를 소개할 계획을 가지고 있는 ‘크라운 오토 캐어’가 처음으로 356C 쿠페를 잠깐 선보이기 위해서였다. 일본에서 들여와 약 1주일 정도 한국에 머물다 돌아간 후 조만간 정식으로 수입절차를 밟을 계획이란다. 1963년 식인 이 356C 쿠페는 차체 거의 대부분이 오리지널 파츠이고, 아주 깨끗한 상태로 복원이 되어 있었다.

이렇게 들어온 356C 쿠페를 잠깐 시승했다. 아주 짧은 만남이었지만 격하게 황홀한 시간이었음은 두말할 필요가 없을 정도다. 먼저 반포 한강시민공원에서 사진을 찍으며 구석구석 살펴 봤다.

포르쉐 디자인 아이덴티티의 시작이 356인 만큼 지금 포르쉐를 대표하는 라인이 여기 저기 그래도 살아 있다. 원형 헤드램프와 앞 펜더 위의 불룩한 부분이 그대로 앞쪽 끝까지 이어지는 라인, 그리고 지붕에서 뒤로 떨어지는 라인 등이 그렇다.

비틀을 기본으로 설계한 만큼 특히 옆모습에서 비틀의 기본적인 실루엣을 발견할 수 있다. 하지만 차체가 더 길고 낮은데다 옆에서 봤을 때 노즈 부분이 예상외로 긴 것이 오히려 재규어 E타입의 느낌도 살짝 난다. 어쨌든 이 실루엣은 비틀에서 356으로, 그리고 다시 전설의 스포츠카 911로 진화해 가게 된다.

도어 손잡이도, 크롬 휠도 911에 그대로 전달됐다. 도어 손잡이의 버튼을 누르면 딸깍하는 소리와 함께 열리는 도어 느낌도 911이 닮았다.

실내로 들어서면 복원된 상태가 더 깨끗하다. 최초에는 가죽 시트가 아니었는데 가죽을 새로 씌우고, 직물 부분도 깨끗하게 교체한 상태라 불과 몇 년 정도 밖에 안된 듯한 느낌이 들 정도다.

스티어링 휠은 알루미늄 프레임에 휠 부분을 광택 피아노 블랙으로 마감했는데 오늘날의 피아노 블랙과 같은 재질인지는 모르겠지만 큰 직경과 가는 림, 그리고 고광택 피아노 블랙이 상당히 고급스럽다. 직경이 큰 스티어링 휠 사이로 보이는 계기판은 3개의 원으로 구성돼 있다. 911은 5개의 원으로 구성되고, 박스터와 카이맨은 3개의 원으로 구성되는데, 박스터의 구성이 356에서부터 온 것이라고 볼 수도 있겠다.

카오디오가 있는 자리에는 현재 오디오를 떼어내고 커버를 씌워 두었다. 순정 오디오를 구하고 있는 중이라고 한다. 우측에는 글로브 박스가 위치한다.

시트에 앉으면 시트 아래 깔려 있는 쿠션이 재미있다. 방석 아래 스프링이 들어 있어 위아래 반동이 크다. 주행 중 요철을 지날 때면 시트가 충격을 많이 흡수해 준다. 스프링 침대나 소파 같은 방식이다. 처음에는 좀 어색했지만 금새 익숙해지면서 쿠션의 움직임이 재미있어 진다. 시트에는 헤드 레스트가 없고, 벨트 버클에 포르쉐 로고가 선명한 2점식 벨트가 장착돼 있다. 2점식으로도 안전에 도움은 되겠지만 3점식에 익숙해져 있다 보니 안전벨트를 하고 있다는 느낌이 별로 들지 않고, 코너에서 시트가 지지해 주는 느낌도 전혀 받을 수 없다.

기어 조작도 상당히 재미있다. 레버는 바닥에서부터 길게 솟아 있는데 중간 부분에서 꺾여 있다. 그런데 레버를 좌나 우로 밀었다가 놓았을 때 오늘날처럼 중립 위치로 자연스럽게 되돌아 가는 복원력이 없다. 그래서 기어를 넣거나 뺄 때 정확한 위치를 찾는 과정에 어느 정도 익숙해져야 한다.

그리고 1단 기어를 넣을 때는 중립에서 바로 1단으로 넣으면 기어가 잘 들어가지 않는다. 먼저 2단으로 넣었다가 1단으로 넣으면 쉽게 들어간다. 예전 스포츠카들은 그런 경우가 많았다고 한다.

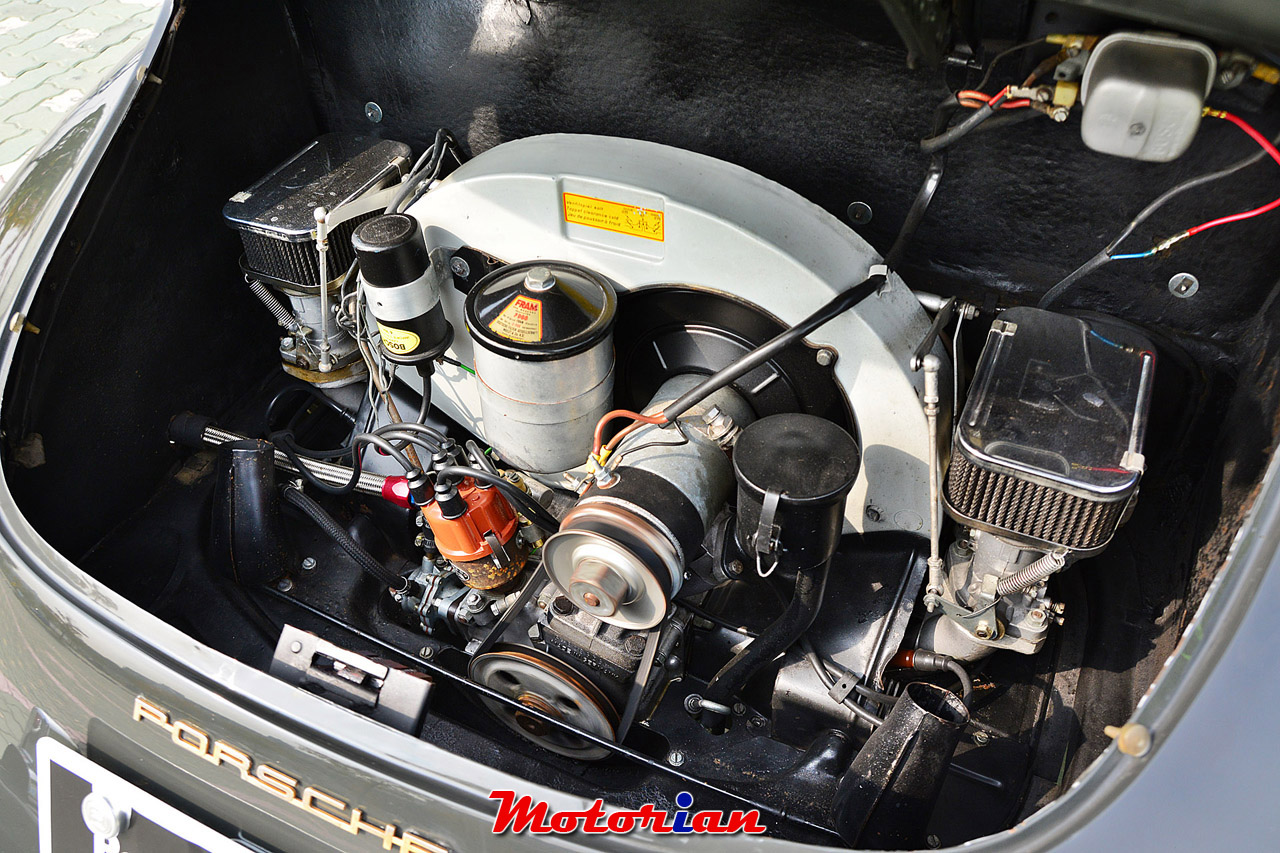

엔진은 최초에 비틀의 공랭식 수평대향 4기통 엔진을 개량해 얹었다가 계속 진화해 나갔다. 356C는 기본적으로 공랭식 수평대향 4기통 1.6리터 60마력 엔진이 장착되는데, 이 차는 원래 얹혀 있던 엔진을 내려서 보관해 두고, 수퍼 90 엔진을 매칭했다고 한다. 90마력을 내는 고성능 버전 엔진이다.

시동 키는 이때부터 스티어링 휠 좌측에 있었나 보다. 잘 알려진 것처럼 르망 경주차의 전통을 이어 받은 것이다. 키는 오늘날 많이 보는 양날의 자동차 열쇠와 달리 그냥 일반 자물쇠에 딸린 열쇠처럼 외날이다. 시동을 거는 것은 어렵지 않다. 쵸크 벨브를 열고 닫는다거나, 특정 기능이 준비될 때까지 기다린다거나 하는 과정은 전혀 필요치 않고 그냥 키를 꽂고 돌리면 된다. 시동도 바로 걸린다. 시동과 함께 등 뒤에서 ‘푸드득’ 거리는 소리가 몰려 온다. 바로 이거다. 공랭식 캬브레이터 엔진이 주는 이 감각이 올드 포르쉐를 사랑하게 만드는 마력 중 하나다.

클러치는 크게 특별할 것이 없다. 답력도 적당하고 깊이도 적당하다. 단 위치가 좀 먼 편이어서 다리가 긴 편인 기자도 클러치를 끝까지 밟으면 다리를 쭉 펴야 될 정도다. 클러치를 밟고 기어 위치를 확인하느라 레버를 좌우로 움직여보면 스프링 없이 그냥 휘청거리는 느낌이 상당히 복고적이다.

클러치를 밟고 있는 상태에서 레버를 먼저 좌측 아래, 즉 2단 위치로 넣었다가 그대로 다시 위로 밀어 올려 1단에 넣는다. 끝 부분에서 꾹하는 느낌과 함께 기어가 밀려 들어가는 느낌이 나면 제대로 들어간 것이다. 레버를 밀 때도 손으로 레버를 덮은 채로 밀면 손등이 센터페시아에 닿는다. 레버가 길어서 그렇다. 그래서 손을 뒤집어서 손가락 사이에 레버를 끼우고 손바닥으로 밀면서 넣어야 쉽다.

클러치 미트는 아주 자연스럽다. 예민하지 않다. 잘못해서 기어를 3단에 넣은 것이 아니라면 1단에서 시동을 꺼트리는 일은 거의 없다. 클러치를 미트시키고 엑셀을 밟으면 푸드득 거리는 소리가 등 뒤에서 커지면서 포르쉐의 전설이 움직이기 시작한다. 출발부터가 감동이다.

한강시민공원을 빠져 나와 올림픽 대로로 진입하려는데 최신형 포르쉐 한대가 마주 지나가면서 356을 알아보고는 엄지 손가락을 치켜 올려준다. 그렇지. 신형 포르쉐를 타는 이라면 356에 경의를 표하는 것은 지극히 당연한 일이다. 그것도 한국에서라면 더욱 그렇다.

본격적으로 가속 페달을 밟을 때 페달의 와이어는 다소 빡빡한 편이다. 깊이 밟으려면 힘을 좀 줘야 한다. 꾸욱 밟아서 회전수가 3,500을 넘으면 변속한다. 2단과 3단에서도 마찬가지다. 회전수는 5,000rpm에서 레드존으로 표시되어 있는데, 5,500rpm 까지는 사용해도 될 것 같다.

2단과 3단에서 엑셀을 꾹 밟아서 회전수를 높이면 기대이상의 가속감이 몰려 오면서, 이 푸드득 거리는 차가 포르쉐라는 것을 증명해 준다. 4단으로 올라가면 150km/h까지도 쉽게 속도가 올라간다. (계기판은 마일로 표시되어 있다.) 기어 레버를 제 위치에 밀어 넣는 연습도 할 겸 수시로 기어를 올렸다 내렸다 하면서 가감속을 해보는 동안 점점 이 차의 매력에 빠져 들게 된다. 지금도 이렇게 재미있는데, 이렇게 흥분되는데, 50년 전 사람들은 얼마나 열광했을지 짐작이 간다.

직경이 큰 스티어링 휠은 마치 버스를 운전하는 듯한 팔 자세를 요하는데 나름 재미있다. 직경이 크다 보니 휠의 아래 부분이 허벅지에 닿는다. 스티어링은 유격이 좀 있는 편이어서 조정을 할 계획이란다.

워낙 짧은 시승이라 본격적으로 와인딩을 타 볼 수는 없었지만 간선도로로 들고 나는 램프에서 엑셀 페달을 지긋이 밟아보면 코너를 돌아나가는 실력이 역시 포르쉐다. 이 차 수입을 계획하고 있는 크라운 오토 캐어 담장자에 의하면 나이가 이렇게 많지만 아직도 산길을 달리는 실력이 대단하다고 한다. 이 356C는 부산에서 고속도로로 서울까지 올라왔고, 인제 서킷에도 다녀왔으며, 다시 부산까지 내려가서 배를 탈 예정이다.

올림픽대로를 달리는데 기분이 완전 고조됐다. 356에 앉아 있는 이 순간이 마치 영화의 한 장면이 된 느낌이다. 헐리우드 영화에서 봐왔던 그 멋진 356의 주행 장면 속에 내가 지금 들어와 있는 듯 차 창 밖이 1960년대의 미국이나 유럽 어느 도시 같은 기분이 든다. 이것도 올드카를 타는 또 다른 매력이다.

짧은 시승이 끝났다. 잠깐 동안의 시간 여행을 다녀온 기분이다. 50년 전에 발현했던 포르쉐 바이러스는 이처럼 오랜 나이를 먹어도 여전히 강력한 치사율을 유지하고 있었다. 속히 다시 정식으로 들어와서 우리 번호판을 달고 우리 도로 위를 달리는 모습을 자주 볼 수 있으면 좋겠다.

![[모터리언] Motorian](http://www.motorian.kr/wp-content/uploads/2013/05/aMotorianNWT-1-280-80.jpg) [모터리언] Motorian 자동차의 모든것

[모터리언] Motorian 자동차의 모든것